検査について

身体の負担が少ない検査・治療

当院は内視鏡の検査に習熟しており、身体の負担が少ない子宮卵管造影検査・子宮鏡検査の実施が可能です。

その他、患者様を第一に考えた検査や薬剤の導入を心がけています。

月経周期に合わせて検査を行い、検査結果と患者様のご希望を考慮して、治療方針を決めていきます。

詳しくは、下記の各種検査・治療をご覧ください。

費用につきましては、 不妊治療の費用について をご覧ください。

各種検査・治療

ホルモン検査

排卵障害を含む卵巣機能の異常が無いか、妊娠しにくい状態を引き起こす内分泌疾患の有無を調べることを目的としています。

排卵・卵の成熟に関連する LH(黄体化ホルモン)、FSH(卵胞刺激 ホルモン)と排卵に関連する PRL(乳腺刺激ホルモン)を測定します。

[時期] 月経開始から 3~5 日目にご来院ください。

高温期検査

着床期内膜と黄体機能の評価を目的とした検査です。

基礎体温の高温相が10日以下か低温相と高温相の温度差が小さい場合、黄体機能不全が考えられ、妊娠しにくい原因となります。

[時期]高温期 6~8 日目

まず超音波検査で子宮内膜の厚さを測定し、十分に内膜が厚くなっているかを調べます。次に黄体ホルモンの採血を行ない、黄体機能不全がないかどうか調べます。

フーナーテスト

精子が子宮腔内に進入できるかを調べる検査です。まず排卵日の 2~3 日前に来院していただきます。超音波検査等により排卵日を推定し、検査日を決めます。そして検査日の朝に夫婦生活を行い、30分程臥床した後、3時間以内を目安に受診してください。(朝の交渉が難しい場合は、深夜遅くの交渉でも構いません。)

細いシリンジを用いて膣内、子宮頸管内、子宮腔内の粘液を採取して、十分な数の運動精子が認められるか調べます。

子宮卵管造影検査

卵管通過性の状態、子宮内膜異常の有無を調べることを目的とします

精液検査

精液量、精子濃度、運動率(前進運動率)、正常形態率、SMI(精子自動性指数)などの評価を行います。2~4 日間の禁欲後に検査を行います。検査結果に応じては、再検査をお願いする場合もあります。

精液の詳しい検査として下記も実施しております。

DFI 検査 …精子のクロマチン(DNAと蛋白質の複合体)の損傷割合を調べ、精子の質を判定する検査

TAC 検査 …精液における抗酸化能力を調べる検査

検査結果はご夫婦の治療方針(人工授精や体外受精)を検討する際の参考となります。

検査をご希望の方は、 妊活スタートドック より予約可能です。

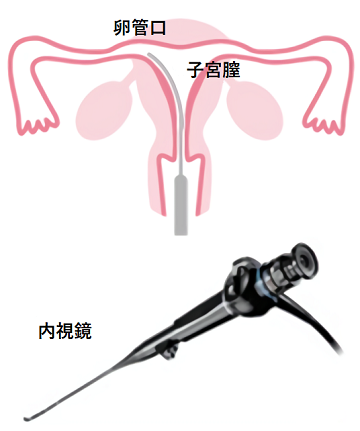

子宮鏡検査・子宮鏡下選択的卵管通水法

子宮卵管造影検査で卵管閉鎖が疑われる場合や子宮腔内の腫瘍(子宮筋腫や子宮内膜ポリープ)と子宮腔の形の異常(不妊や流産の原因となります)が疑われる場合には、子宮鏡検査を行います。

免疫検査-タクロリムス

不育症(反復着床障害)のリスク因子の1つに免疫の異常が考えられます。血液検査にてTh1(細胞性免疫)とTh2(液性免疫)という免疫のバランスを調べることで、免疫の異常の有無を調べます。

異常が認められた場合は、免疫抑制剤である タクロリムス を服用することによって、着床不全が改善するという報告がされています。

タクロリムス…

免疫抑制剤。臓器移植後の拒絶反応や自己免疫疾患などに使われる薬です。

[主な副作用]腎障害、高血圧、高血糖、ふるえ、頭痛、ほてり、吐き気など。

*注意が必要な薬剤があります。

お薬の併用やワクチン接種希望時は必ず医師に相談してください。

*注意が必要な食品等:グレープフルーツジュース セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)

着床不全検査-アスピリン

着床不全とは、形態的に良好胚を複数回、移植したにもかかわらず、着床に至らない状態です。血液検査にて、着床に関わるリスク因子を調べます。

異常が認められた場合は、抗凝固作用のあるアスピリンを服用することによって、改善を見込めるという報告がされています。

子宮内膜着床能(ERA)検査

子宮内膜の着床のタイミングを評価する方法です。

子宮内膜の組織検体から抽出したRNA(一時的に遺伝情報を保存する物質)を解析し、着床に適した時期を調べることができます。

子宮内細菌叢(フローラ)

子宮内の細菌のバランスを調べます。着床・妊娠継続に適した状態か調べることができます。

子宮内膜炎

子宮内膜の組織診(細い機器で採取する方法)を行い、CD138免疫染色によって、内膜の炎症の有無を調べる検査です。

PFC-FD™療法

患者様の血液を採取し、血小板由来の成長因子を抽出します。抽出した成長因子を子宮内または卵巣内に注入することで組織の修復を促す治療法です。

PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)

体外受精によって得られた胚の染色体数に過不足がないかを 事前に調べる検査です。

当院は PGT-A 承認実施施設であり検査が可能です。

日本産科婦人科学会の見解より、検査に条件がありますので、ご注意ください。